私の本、書類の自炊の仕方、その後のデータの扱いを紹介します。

まずは道具たちです。

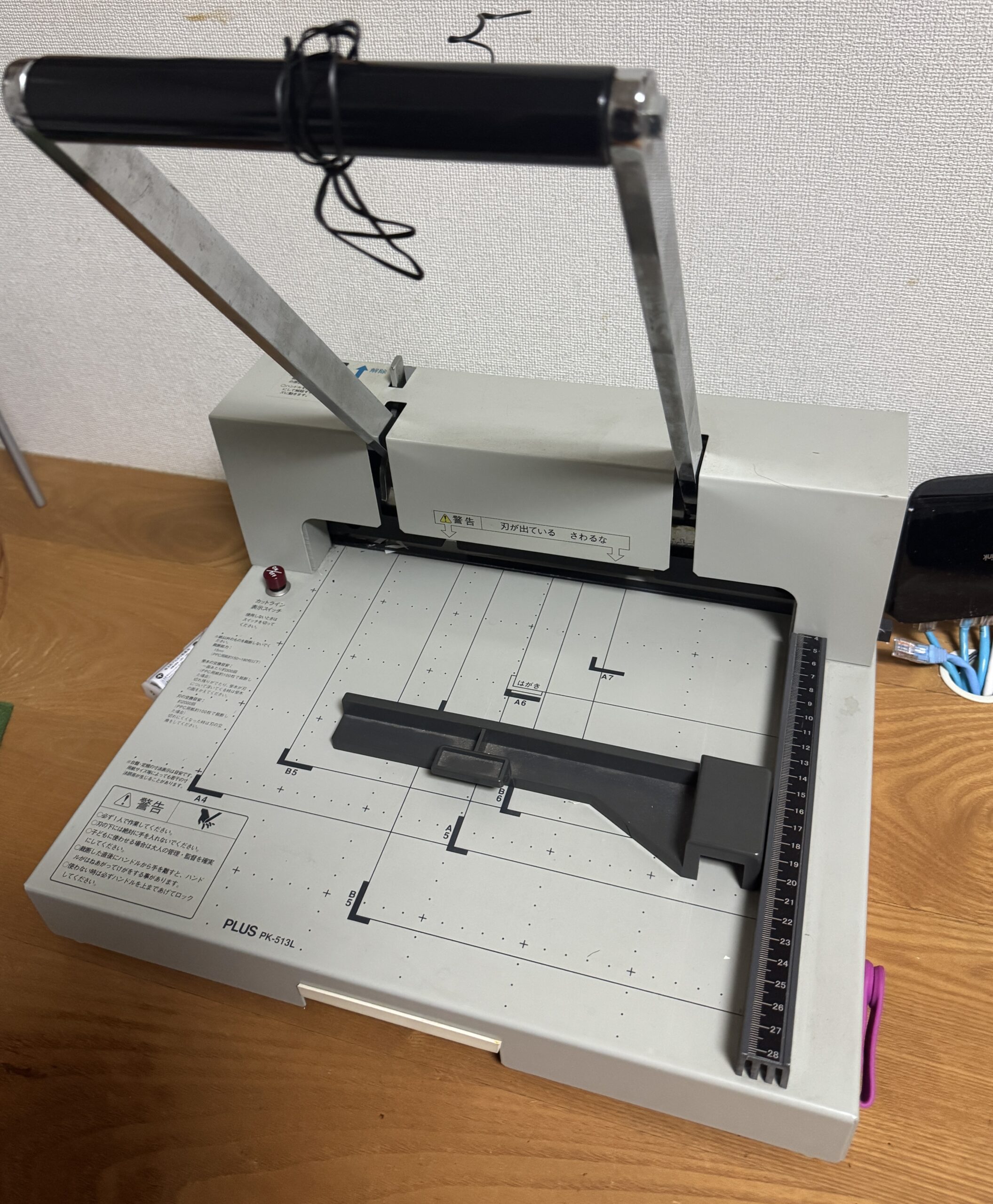

1・プラスの裁断機

2・リコーのスキャンスナップ

3・カッティングマット

4・頑丈なカッター

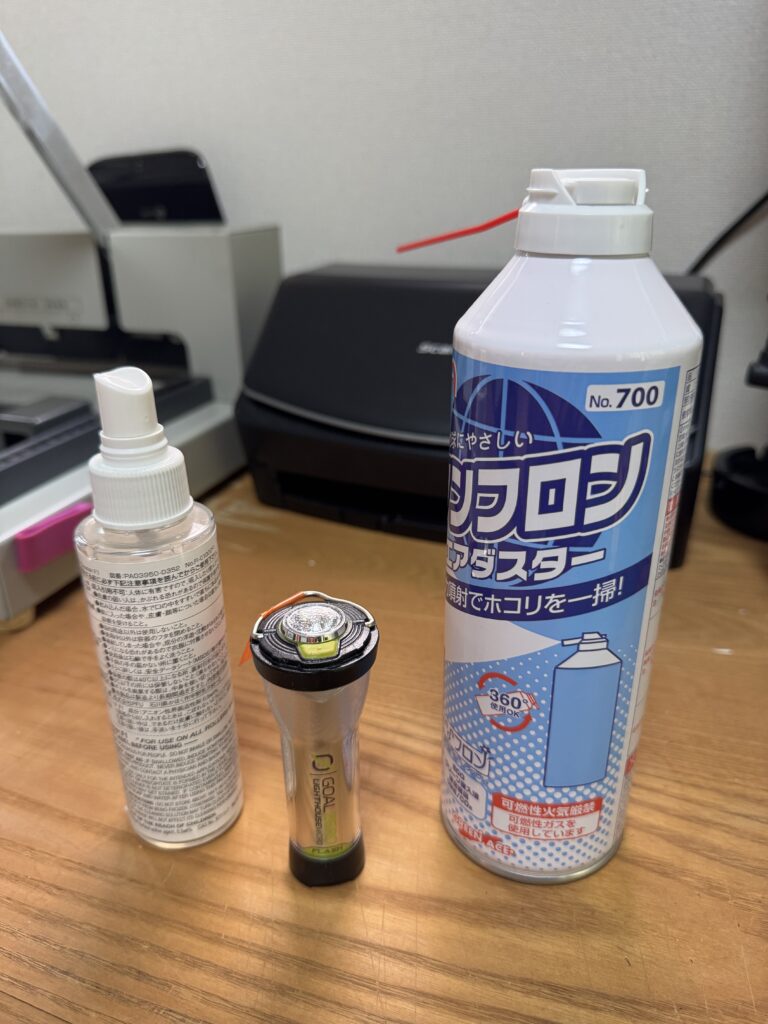

5・エアーダスター

6・スキャンスナップ用のローラークリーニング

7・スキャンスナップのローラー付近を掃除するときに使用する電灯(私はGOAL ZEROを使用)

8・綿棒

実際のscan手順

本体を離す

沿って裁断

8:goodnotes

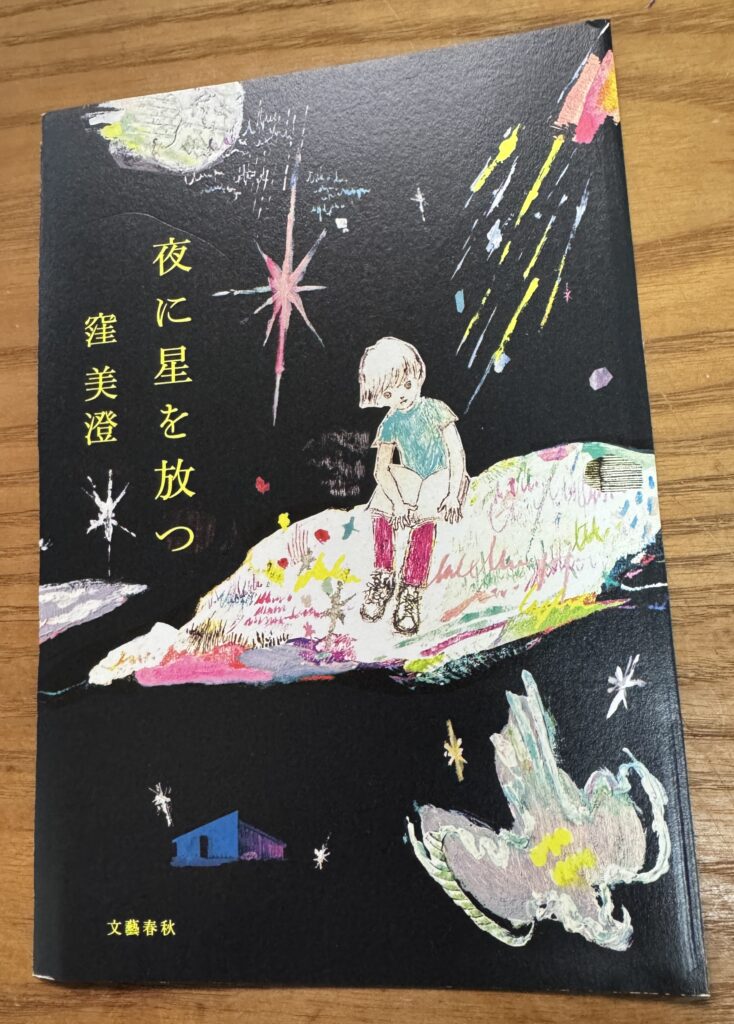

「夜に星を放つ」をスキャンします。

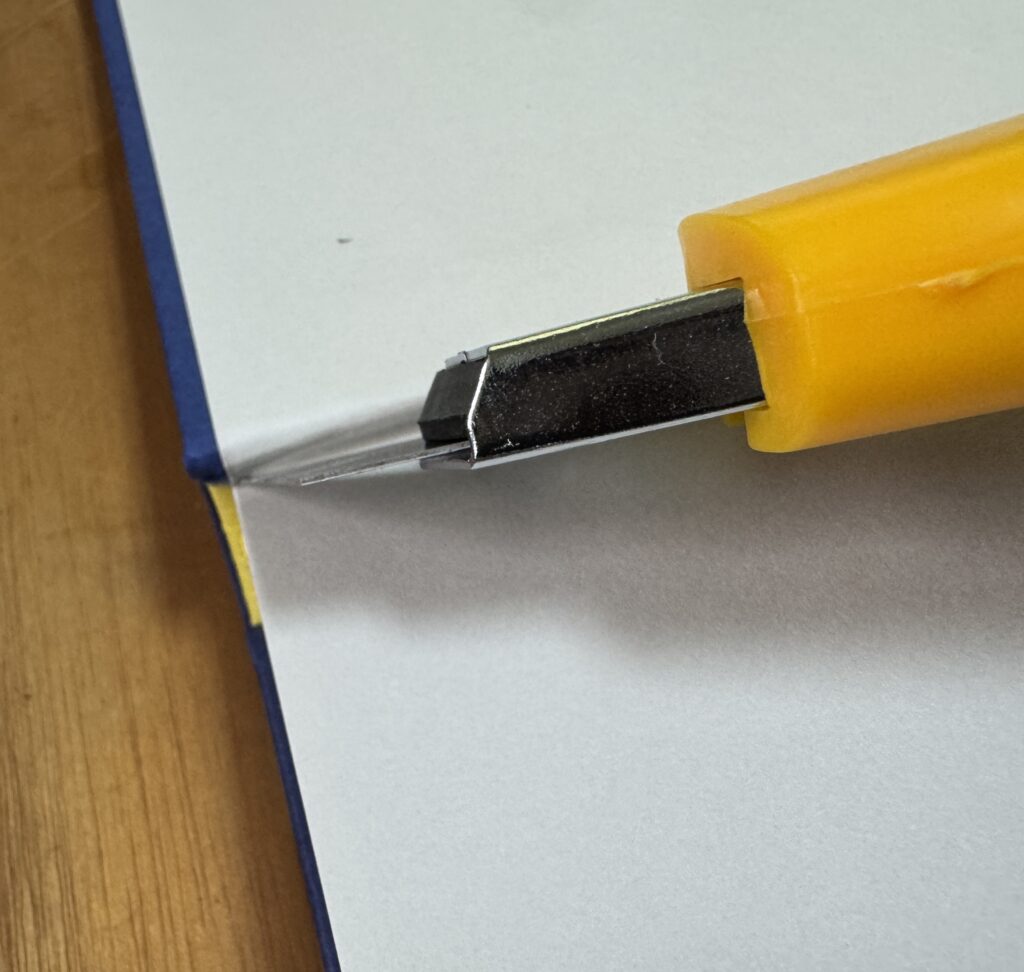

1・表紙にカッターを入れて解体準備をします。

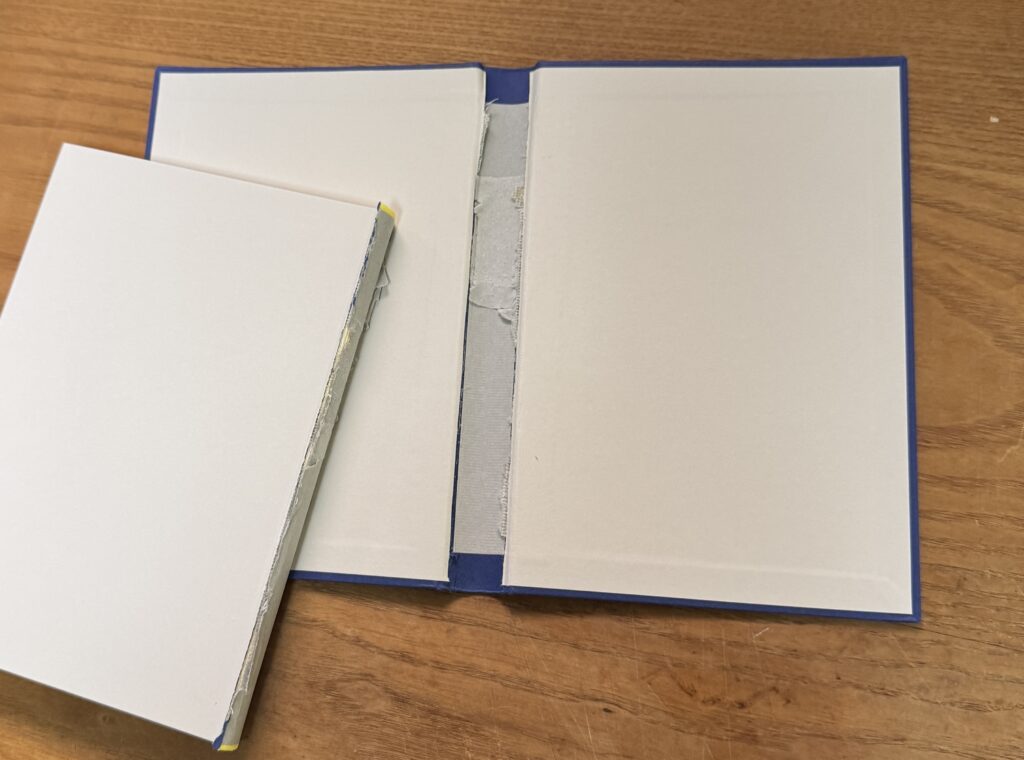

2・表紙を外します。

ハードカバーな本ほどカッターを入れるときは少し緊張します。外科の先生はこんな気持ちなのかもしれま

せん。思い切ってスーッとカッターを入れ、表紙と本体を持って(心の中で「すいません」といいながら)

引き裂きます。

3・ページ数をみて裁断機に入るくらいの厚みでカットしていきます。

この本は真ん中でカットしました。

文庫本であればそのままカットできる厚さもありますが3つからあ4つに分解する本もあります。

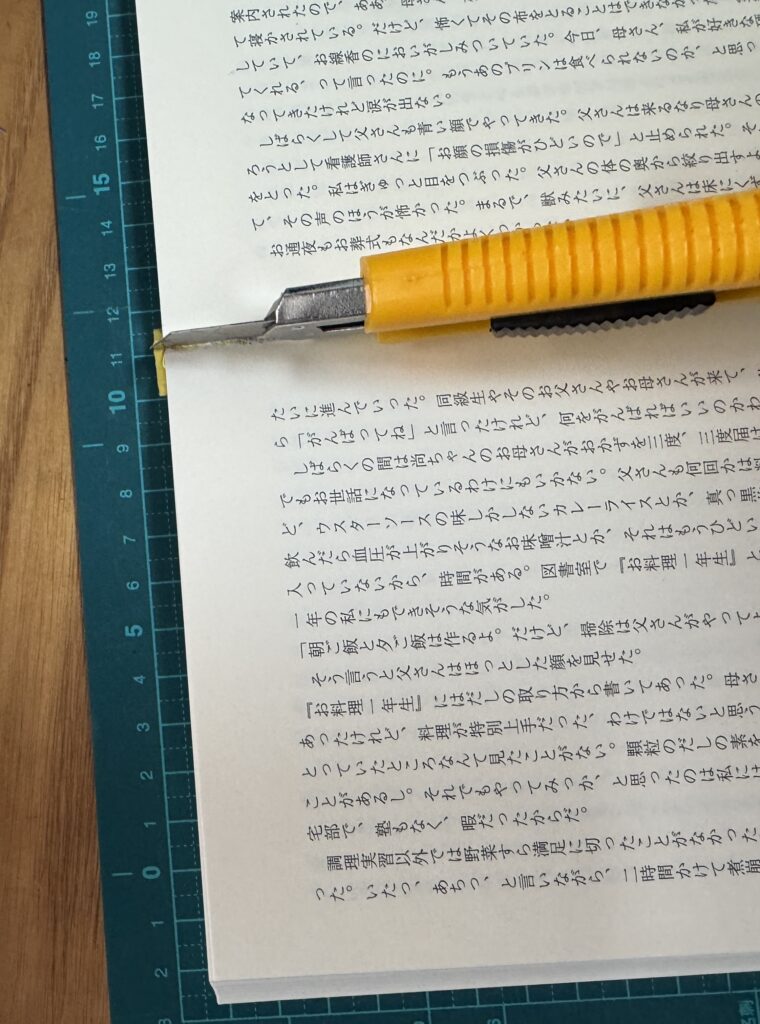

4・裁断します。

LEDの光のラインでカット位置を確認しながら裁断します。失敗することもありますが、慣れですね。

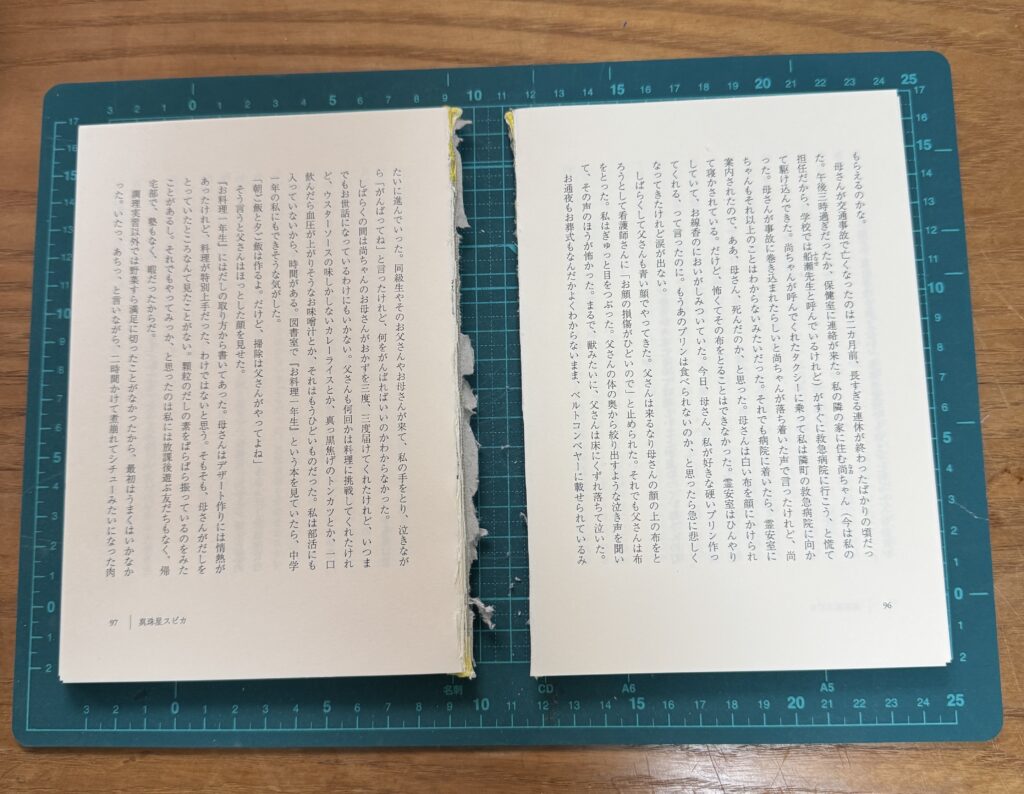

5・表紙の近くはまだ紙がくっついていることがあるので、丁寧にはがします。そのままスキャンすると、

2枚重になってスキャンされてしまい、途中で止まる原因になります。紙しおり、糸しおり、アンケート

はがきなども取り除いておきます。

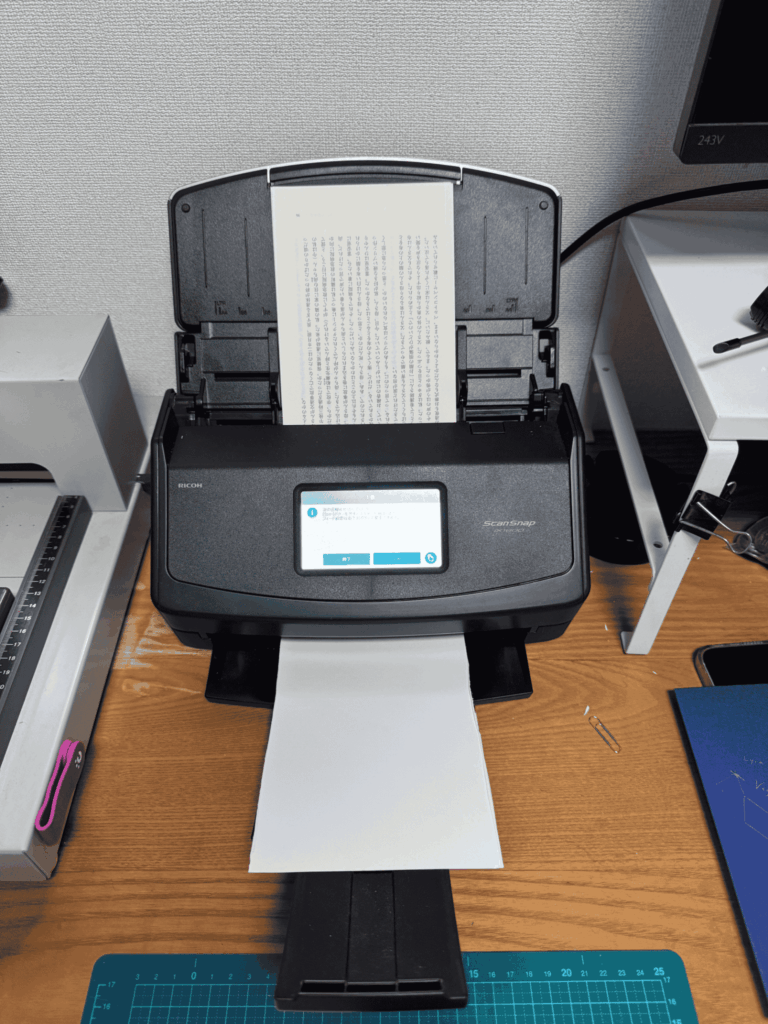

6・スキャンします。1日で何百ページ、時には千ページ以上もスキャンするときがありますので、スキャン

後はガラス面などをクリーニングしておくと、次回もきれに読み取れます。ここで重要なのはスキャンスナップのトレーは十分引き出しておくことをお勧めします。きれいに揃って出てきますので失敗したときにもう一度最初からスキャンできます。

スキャンするとそのままクラウドに保存すこともできるようですが、私はスキャンスナップのアプリでタイトルを変更してdropboxへ一個一個ドラッグ&ドロップしています。

またスキャンスナップとPCの接続は有線にしています。有線が安定していると思います。

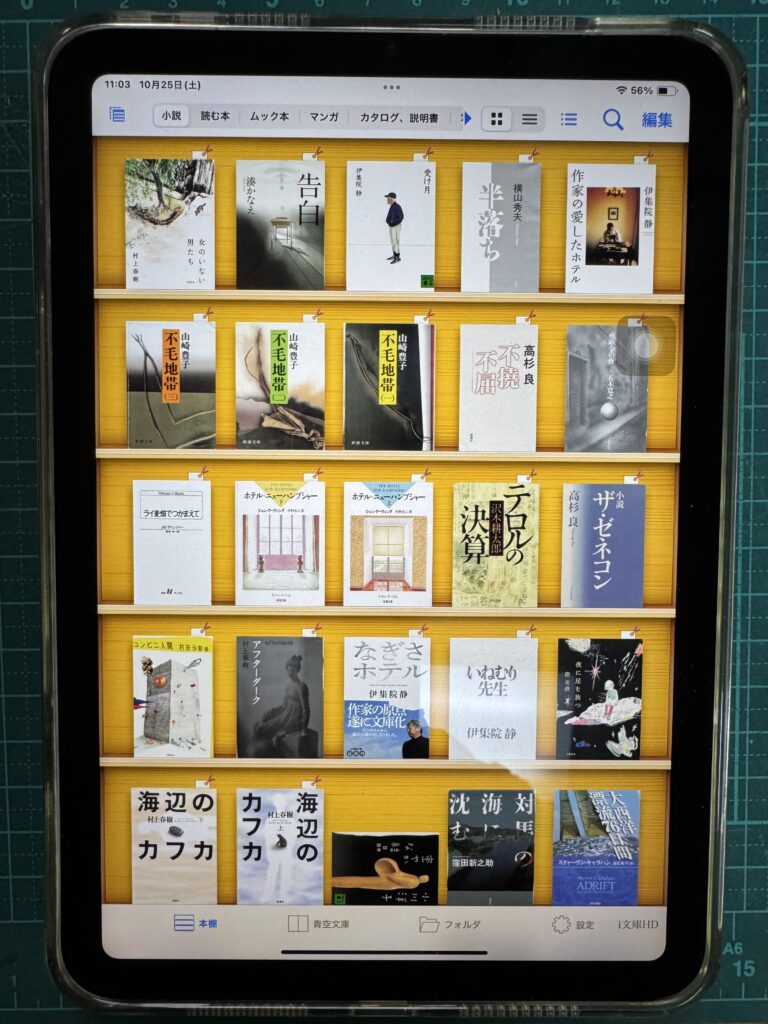

7・i文庫HDに保存します。

マニュアル通りに設定するとdropboxからダウンロードできます。

「フォルダ」「新規」でdropboxを指定します。データはdropboxのscansnapというフォルダに集めていま

すので、「フォルダ」をクリックしscansnapというフォルダと繋げるとデータ一覧が出てきます。

登録したいデータを押すとダウンロードが始まり「本棚登録を行う」を押し登録します。

8・私はgoodnotesにも取り込んで赤線、黄マーカーなどを使用しています。

goodnotesも上記i文庫とだいたい同じです。goodnotesは「データを読み込み」でダウンロードです。

9・仕事では受注リストなどをgoodnotesに読み込み朝会議で使用しています。

基本的には「本」を購入→「読む」→「スキャン保存」→「原本は廃棄」

基本的には上記の要領なのですが、先にスキャンして読む作品もあります。

たまにkindleでのダウンロードもあります(以前読んでいたマンガなど)

kindleではだめなのか

現在では、Kindleはあまり利用していません。以前読んでいたマンガなどは、新作が出た際にダウンロードする程度です。Kindleは「本を購入する」というよりも、「アカウントで読む権利を得る」という感覚に近いと感じています。

一方で、スキャンした書籍はDropboxに保存しており、「データとして所有している」という実感があります。多少手間はかかりますが、私はこの方法のほうが好みです。

また、データはバックアップも取っているため、万が一消えてしまっても復元が可能です。安心感という点でも、電子化して自分で管理するスタイルが合っているように思います。

余談ですが、私は読書が好きな方です。福岡の木工屋さんにお願いして、数ミリ単位で本棚を作ってもらいました。そこに読んだ本や、まだ読んでいない本(未読の方が多いです)を並べて、背表紙を眺めていました。背表紙を見ているだけで、安心していたのだと思います。だから本当は、本を裁断してスキャンすることには抵抗があるのですが・・・・

病院へいくとき待ち時間に何を読もうかと考える。そのときは迷わずipad miniを持っていく。わずか300gに何百冊もの本、雑誌が入っている。こういうところはいいですね。

周辺機器につづく